각주구검(刻舟求劍) - 고전속지혜

- 홈지기 (114.♡.11.73)

- 09-01

- 1,043 회

- 0 건

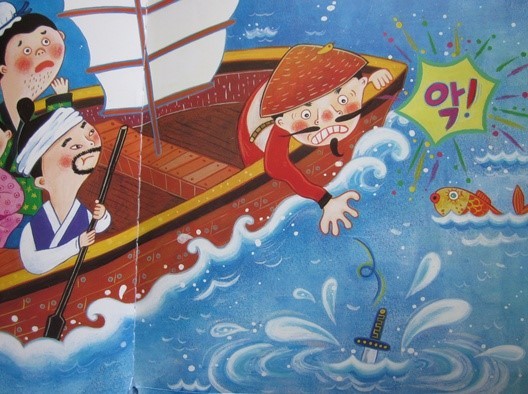

배에 표시를 새겨 칼을 찾으려 해. 중국 춘추시대(春秋時代) 초(楚)나라에 좋은 칼을 가진 사람이 살고 있었다. 이 사람이 어느 날 배를 타고 양자강(揚子江)을 건너게 되었다. 때는 봄이라 날씨가 화창(和暢)하였는데,배 위에 탄 손님들은 각 지방에서 모인 사람들인지라 서로 만나자마자 재미나게 이야기를 하기 시작했다. 양자강의 폭이 넓은지라 강을 건너는 데는 상당한 시간이 걸렸다.

좋은 칼을 가지고 배를 탄 이 사람은 손에 칼을 든 채로 뱃전에 서서 손님들의 이야기를 듣다가,재미있는 그 이야기에 정신이 팔려 그만 칼을 놓치고 말았다. “아이고. 이걸 어떻게 한담?”하고 외치며 정신을 차리고 칼을 잡으려고 했으나,칼은 이미 강물 속으로 빠져 들어가 버리고 없었다.

그 사람의 큰 소리에 놀라 많은 손님들이 그 사람을 바라보자, 그는 뭇 손님들의 시선을 받으면서,자기 허리에 찼던 칼을 꺼내어 뱃전에 표시를 하였다. 그리고는 자기를 바라보는 손님들에게 씩 웃으며 말하기를,“걱정할 것 없어요. 내 칼은 여기에서 떨어졌는데,여기에 표시를 단단히 해 두었습니다.”

이윽고 배가 건너편 강 언덕에 닿았다. 그 사람은 재빨리 배에서 뛰어내려 표시해 둔 그 뱃전 바로 밑의 물에 들어가서 자기가 떨어뜨린 칼을 찾았다. 아무리 찾아도 칼이 나오지 않자, 그 사람은,“이상하다! 이상해! 내가 칼을 떨어뜨린 곳은 분명히 표시해 둔 바로 여긴데. 왜 칼이 없지?”라고 했다. 같은 배를 탄 사람들은 모두 다 그 사람이 하는 짓을 보고 멍청하다고 비웃었다. 거기에 칼이 있을 리가 없었다. 배는 이미 칼을 떨어뜨린 곳에서 멀리 지나왔기 때문이다.

시대나 상황이 바뀌면 제도(制度)나 관습(慣習)도 그 것에 맞추어 바뀌어야 한다. 옛날 것만 고집(固執)해서는 안 되고,현실에 맞게 개혁(改革)해 나가야 한다. 그렇다고 해서 우리의 뿌리까지도 버려서는 안 된다. 우리의 정체성(正體性)을 잃지 않는 범위 안에서 새로운 것을 만들어나가야 한다.

공자(孔子)나 맹자(孟子) 같은 분은 그 당시 체제(體制)에 순응한 분이 아니고,늘 바른 말로 임금이나 위정자(爲政者)들의 잘못을 지적하고 현실의 문제점을 바로잡으려고 노력했던 분이다. 공자 맹자의 사상은,지배층을 옹호하기 위한 사상이라고 잘못 알고 있는 경우가 많지만,사실은 지배층을 비판한 사상이다. 그러나 후세의 통치자들이 자기들의 정권의 정당성(正當性)을 확보하기 위해서 공자 맹자의 사상을 자기들에게 유리하게 왜곡 해석한 점이 적지 않다.

공자 맹자가 오늘날 다시 태어났다고 가정하면,옛날 것만 그대로 지키지 않고,시대에 따라 적응했을 것이다. 자동차를 운전하고 휴대전화를 사용하면서.

전통(傳統)을 지키는 것은 중요하다. 그러나 시대상황에 맞추고 변화하여 적응해 나가야만이 전통도 살아남을 수 있다. 오늘날을 사는 사람들은 전통의 틀보다 전통에 담긴 근본적인 정신을 아는 것이 더욱 중요하다.[*. 刻 : 새길, 각. *. 舟 : 배, 주. *. 求 : 구할 구. *. 劍 : 칼, 검]

- 경남신문 -

등록된 댓글이 없습니다.