소화기 - 음식물의 하루 여행길 - 인체이야기

- 11-24

- 1,009 회

- 0 건

참으로 요사스런/꽃이었다.//비오는 날/언덕받이에/그렇게 애처럽게 피더니,…(중략)…그것은 젊은 날/비 속에서/애간장을 태우던/정령(精靈)이었다.(이성교의 시 "여인에게" 중)

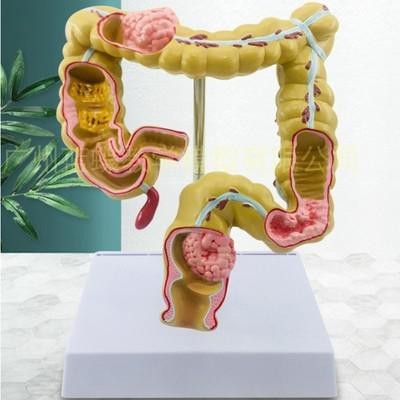

우리 시인들은 참 애끊어했고 애끓어했다. "애끈친" "애끈히" "애끗나게" 등 애타는 가슴을 표현하려고 사전에 없는 시어들도 많이 만들어냈다. 옛사람들은 왜 얼핏 보면 전혀 상관없을 것 같은 창자와 간을 묶어 애간장으로 말해 왔을까? 과학자들은 애(창자의 옛말)와 간장이 밀접하다고 말한다. 간에서 쓸개즙을 만들어 소장에 보내 소화를 돕기 때문. 그래서 간이 아프면 병원의 소화기(消化器)내과에 간다. 애와 간장을 비롯, 밥줄(식도) 밥통(위) 등 소화기의 세계를 알아본다.

▽ 음식물의 24시간 여행

①입과 밥줄 : 치아가 음식물을 듬성듬성 부수면 침 속의 아밀라제가 녹말을 분해하고 식도는 이것을 꿈틀꿈틀 위로 보낸다.

②밥통 : "덩이" 속에 있는 긴 단백질을 토막내고 소장으로 보낸다. 위에선 놀랍게도 염산이 나오는데 위는 강산성(强酸性)이어서 별 탈이 없지만 구토할 땐 식도가 쓰릴 정도. 위벽은 점액 (粘液)단백질층 "뮤신"이 덮고 있으며 이 층은 단백질 분해효소인 펩신으로부터 위벽을 보호한다. "위에 구멍났다"는 것은 사실 여기에 상처가 나 위염 또는 위궤양이 되는 것. 펩신이 위벽을 건드리기 때문에 쓰라리다.

③소장 : 누군가 이름을 잘못 지었다. 소장(小腸)은 길이가 6m로 대장(大腸)의 1m30㎝보다 훨씬 길고 역할도 더 많다. 손가락 열두개 길이라는 뜻의 "십이지장"에서 나온 쓸개즙과 이자(췌장)액이 탄수화물 단백질 지방 등을 분해하면 공장(空腸)에선 버무리고 회장(回腸)에선 양분을 빨아당긴다. 또 하루 9ℓ의 수분도 흡수.

④대장 : 하루 1ℓ의 수분을 흡수하고 굳은 찌꺼기를 대변으로 내보낸다. 음식물이 식당에서 출발, 화장실에 닿기까지는 대략 24시간. "꼬르륵" 소리는 음식 덩이가 대장에서 이동할 때 덩어리 사이의 공기가 압박받아 나는 것. 이 공기가 몸밖으로 빠져나가는 것이 방귀. 미생물이 단백질을 분해할 때 생기는 인돌 스카톨 황화수소 등이 합쳐져 "묘한 향기"를 낸다.

▽ 소화기의 운동

소화기관은 꿈틀운동(연동운동·連動運動)으로 음식물을 아래로 내려보낸다. 음식물이 역류하지 않는 것은 엄청난 수축력을 가진 괄약근(括約筋)의 조이고 푸는 운동 때문. 연동운동과 역류방지운동 덕분에 사람은 물구나무를 서서도 음식물을 먹을 수 있다. 토할 때는 위식도 괄약근이 억지로 열려야 하는데 젖먹이가 잘 토하는 것은 이 근육이 약하기 때문이다.

사람은 왜 술은 맘껏 마시면서도 물은 일정량 이상 마시지 못해 "물고문"까지 생기게 됐을까. 우선 술은 위 소장 대장 등에서 골고루 흡수되지만 물은 주로 대장에서만 흡수된다. 또 술에는 염분과 양분이 녹아 있기 때문에 술을 마시면 소화기에서 삼투압현상(농도가 낮은쪽의 액체가 높은쪽으로 스며들어가는 것)이 일어나 몸의 수분이 빼앗기는 과정에서 갈증이 나서 더 많이 마시게 된다. 그러나 물을 마실 땐 되레 역삼투압현상이 일어나 일정량 이상을 마시지 못한다.

등록된 댓글이 없습니다.