귀(1) - "초고속 정보통… - 인체이야기

- 11-24

- 987 회

- 0 건

사람은 언제부터 소리를 들을까. 엄마 뱃속 태아도 소리를 듣는다는 것이 정설이다. 태아는 양수에 떠 있는 상태라 낮은 톤의 음이 잘 전달돼 엄마보다 아빠의 목소리를 잘 들을 것으로 추정한다. 신생아들은 당연히 소리를 듣는다. 그러나 선천적으로 소리를 듣지 못하는 것이 신생아 난청, 가족력이 있거나, 미숙아, 황달증, 세균성 뇌막염 등이 있었으면 청력 검사를 반드시 받아야 한다. 발견이 늦으면 청력 회생의 기회를 놓칠 수 있기 때문이다. 최근에는 조기 발견을 위해 모든 신생아에게 청력 검사를 권장하고 있다.

유아기와 학동기 난청의 원인은 대부분 중이염 때문. 이 시기에는 코 뒤와 중이(中耳)를 연결하는 이관(耳管)이 짧고 넓어 목감기가 귀로 잘 번진다. 이로 인해 중이에 염증이 생기고 물이나 고름이 차는 삼출성 중이염으로 발전한다. TV를 가까이에서 크게 틀어놓고 보거나, 큰 소리로 말해야만 알아듣는 경우에는 귀 검사를 받게 하는 것이 좋다. 청년기와 장년기에는 사회 활동이 늘어나 귀에 해로운 환경에 자주 노출된다. 작업장, 사격장 또는 공연장, 과도한 워크맨 사용 등으로 소음에 지나치게 노출되면 소음성 난청이 생길 수 있다.

따귀를 맞거나 다쳐서 고막이 찢어지면 순간적으로 귀청이 떠나갈 것같은 소음이 들리고 바로 귀가 멍멍해진다. 머리를 다친 후 귀에서 볼그스레한 맑은 분비물이 나오면 귀와 연결된 두개골의 골절을 시사한다. 뇌막염 등의 심각한 합병증이 올 수 있으므로 빨리 병원을 찾아야 한다. 중년과 노년기에 접어들면 귀의 노화에 의한 노인성 난청이 온다. 소음성 난청, 약제에 의한 난청과 마찬가지로 수술로 청력을 개선할 수 없으며 일상 생활에 지장이 생기면 보청기를 써야 한다. 보청기 사용 기준은 보청기를 사용했을 때 청력이 높아지는 경우에 해당된다. 청신경이 망가지면 보청기를 써도 소용이 없기 때문이다.

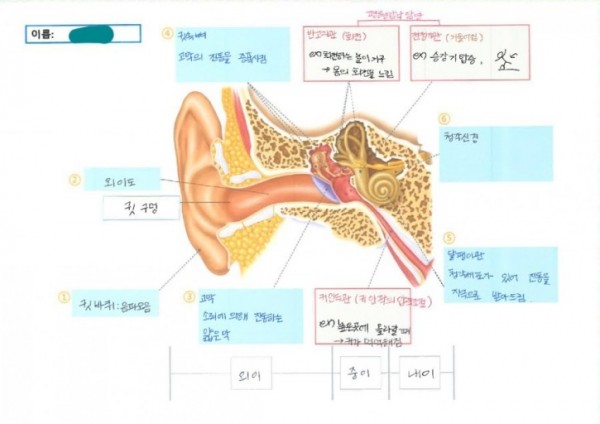

▽ 귀가 하는 일은

소리는 공기의 진동이다. 공기 진동에 고막이 닿으면 미세한 떨림이 생겨, 이것이 우리 몸에서 가장 작은 뼈인 "이소골"로 전달된다. 톱니처럼 맞물린 3개의 이소골 진동은 달팽이관 속의 림프액으로 전달되고 3만여개의 청신경 세포는 이를 뇌로 전해 40만 가지의 소리 정보를 인지하게 한다. 이 과정에 어느 하나라도 제기능을 못하면 소리를 들을 수 없다. 소리 정보는 잠자는 동안에도 계속 들어온다. 잠귀가 밝은 사람은 뇌의 각성 상태가 높은 채로 자는 사람이다. "듣는데 귀신"이라는 것은 귀 기능의 차이라기보다는 집중력의 차이에서 생긴다.

귀를 움직이는 사람은 소리나는 방향으로 귀를 움직이는 동물의 기능이 퇴화하지 않은 사람이다. 부처님 귀처럼 귓볼이 도툼한 사람은 이 부위에 연체 조직이 많기 때문. 귀는 중이(中耳)와 코 뒤쪽과 연결된 이관(耳管)을 통해 음식을 삼키거나 하품을 할 때 기압을 조절한다. 내이(內耳)의 세반고리관은 위치 감각과 평형 감각을 느끼게 하고 회전감, 속도감, 방향감을 맡는다.

등록된 댓글이 없습니다.